再现生命演化历程 解码古人类生活图景

发布时间:2024-06-05 06:05:42 来源: sp20240605

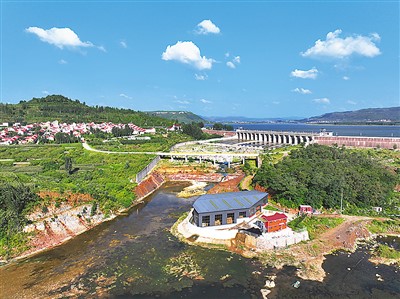

跋山遗址地貌航拍。

跋山遗址出土的距今10万年动物群主要成员的骨骼化石。

跋山遗址8米厚地层堆积。

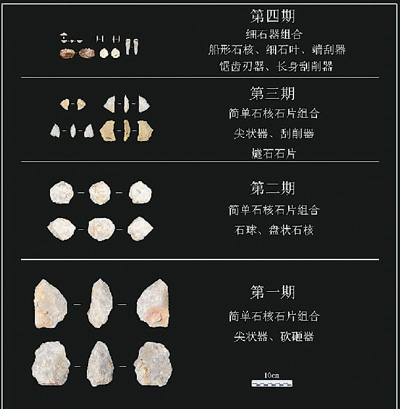

跋山遗址群四期文化图。 本文配图均由作者提供

跋山遗址群是以山东省沂水县跋山遗址为中心的80余处旧石器时代遗存的总称,其发现和相关研究,初步构建起了沂河上游区域距今10万年至1万年的考古文化序列。

中国历史研究院副院长、考古研究所所长陈星灿表示,跋山遗址群的考古发现构建起山东地区旧石器文化发展的时空框架,拓展了山东史前遗存的分布范围。此外,跋山遗址群连续的文化堆积、无间断的旧石器文化发展序列,清楚展示出本地区乃至中国与东亚早期人类与文化持续演化发展的路径。

——编 者

今年3月,山东沂水跋山遗址群成功入选2023年度全国十大考古新发现。为什么跋山遗址群能够脱颖而出?除了它保留并蕴含着极为重要的考古学价值,也与多年考古工作密不可分。

通过对跋山遗址群持续的考古发掘和调查工作,尘封的记忆通过考古方法和科技考古手段被揭示和阐释,再现了生命演化历程。

一处极为难得的旧石器时代遗址

时钟拨回至2020年8月20日,山东省文物考古研究院院长孙波来电话,安排我去沂水县跋山水库查看泄洪后冲刷出来的动物化石。不成想,这不经意的一看就把我吸引其中近4年。

山东第四纪沉积物堆积厚的区域不多,受后期地质剥蚀及自然营力改造颇大。即便可以发现几件石制品,也大多没有原生地层可以做更深入、系统的工作,这也是多年来一直困扰我的事,而跋山遗址在多个方面填补了山东乃至全国旧石器时代考古工作的空白,这是我始料未及的。

初到跋山,便见大量化石浸泡在河滩泥土之中,记忆尤为深刻的是一截象的门齿还嵌在断面上。直觉告诉我,它的时代应属于更新世的旧石器时代阶段。地层中的石英则更吸引我,想判断它们会不会是古人类加工过的石器。在仔细翻看几件采集到的石英块后,我心里不由得腾升起阵阵喜悦——这是一处极为难得的旧石器时代遗址。

2021年4月中旬,跋山遗址的发掘工作被提上日程。汛期的迫近意味着遗址将面临再次被冲刷,并不可避免被破坏甚至消失殆尽的危险。经国家文物局审批后,我们紧急开展对遗址的抢救性发掘。发掘区分为南北两个区域。在发掘开始大约一周后,北区最上部堆积出土了石器,这意味着它是生活在这里的最后一批古人类遗留下来的遗物。我将这一层位划为第一文化层。后来的测年数据指示这一层位的绝对年代为距今5万年。参照往年情况,7月初左右将进入汛期。随着雨量增加,水库库容达到限制便会调洪放水。如果不抢在这之前完成发掘,遗址有可能被冲毁。

迫于时间压力,在进行探方发掘的同时,我们也急于弄清楚待发掘区域下部地层的堆积情况。因此在南部发掘区临河断面开掘4条探沟。

2021年5月12日,探沟2清理出一截象的门齿和一段臼齿。门齿一经发现我便注意到其较粗一端断面平齐且规整,似经过摩擦和抛光,它光滑的铲面和硕大的体量给每个见过它的人留下深刻印象。这就是后来几经调整最终被命名的“象牙质铲形器”,被认为是预示着使用者智力发达的重要指示物。

回想起每日野外工作时间超过10个小时的那段日子,辛劳充实而又满怀期待。而这些“投石问路”的工作,最终促成了跋山遗址下一步发掘计划的彻底调整。

10万年前发生在古沂河岸边的故事

自2022年开始,遗址发掘性质由抢救性变为主动性,这意味着在遗址得到有利保护的前提下,我们要以导向性的课题意识去揭示和厘清跋山遗址乃至沂河上游晚更新世以来的石器面貌及演变轨迹。

经两个年度的后续发掘,由多个学科业务人员组成的跋山遗址考古队对跋山遗址累计清理发掘面积225平方米,出土及采集文化遗物4万余件,完整揭露了8米厚的文化地层堆积及距今10万年到5万年的古人类生活遗迹。此外,还先后发掘了距今6.5万年至2万年的水泉峪遗址和时代相仿的沂河头遗址。

在围绕跋山遗址展开的旧石器专项调查中,我们发现了80余处晚更新世以来的旧石器遗存。跋山遗址群的发现和不断扩充,完整构建起山东地区旧石器文化发展时空框架,进一步拓展了山东史前遗存的分布范围,系统完善了海岱地区10万年以来的古人类文化发展序列。它们的发现有的显示出时代相近或早晚相关的种种联系,有的则体现出明显的差异性,这些重要发现反映了古人类在沂河上游区域活动的长期性和频繁性,也为我们下一步的考古工作提出了更多、更高的要求。

其中,下部距今10万年的地层清理出巨型动物骨骼集中的现象值得关注。通过对下文化层的清理,我们发现以古菱齿象和披毛犀为主的大型哺乳动物化石和石器伴生,且数量十分丰富。发现8具古菱齿象下颌及2具披毛犀头骨,如果不是人为狩猎、肢解动物,那么很难解释为什么6具古菱齿象下颌都属于幼年个体(体弱及幼年个体更易被捕获),而几乎没有发现幼象的其他部位。此外,出土的具有人工加工痕迹的象牙质铲形器系国内首次发现的对古菱齿象门齿进行加工利用的情况,结合本层还出土了一定数量的骨制品,不排除跋山遗址的早期占有者已拥有对动物骨骼进行磨制的思维和技术。

让我们把镜头拉近,尝试复原10万年前发生在古沂河岸边的故事……

大约10万年前的一个黄昏,强烈的光照吸收了太多的水分,跋山遗址北临南坪山前的大片沼泽湖面洁净,映衬着同样洁净如洗的天空。清风徐来,微波荡漾。一个象群从远处走来,急匆匆的步伐说明它们急需补充水分,这片沼泽是它们经常光顾的水源地之一。因为熟悉,加之天气太热,象群放松了警惕,没有意识到隐藏在高草背后的危险。当它们挤在岸边争抢饮水时,埋伏多时的猎手手举木棒大声喊叫着突然出现在它们身后。象群被这突如其来的变故惊得纷纷逃走。而其中一头象因年老体弱,又被象群冲撞失去平衡踩进沼泽中央。猎人们见计划进展顺利,迅速将它围在中心。洪水般的喊叫声让老象惊慌失措。它挣扎着准备跳出沼泽,可事与愿违,情况愈发不妙,湖底累积的淤泥黏稠深厚,沉重的身体使它根本无法全身而退。僵持一段时间后,老象精疲力竭,猎人们使用削尖的矛头和分量十足的石块,从四面八方发起进攻。有发号施令组织者,有拼尽全力当头一击者……分工明确的团队通力合作,在这场生死较量中占据了绝对优势。猎人们将搬运到岸边的脉石英石料加工成各类工具,肢解老象遗骸,除食用肉类外,还对象的门齿进行加工利用,制造成新的工具。

展示古人类生产、生活的历史场景

跋山遗址群为我们了解距今10万年至1万年前的古人类对沂河上游区域自然资源的利用情况及生计方式提供了极为重要的考古学材料,同时也使构建我国东部旧石器时代中、晚期文化序列,论证东亚古人类连续演化以及复原当时自然环境成为可能。

跋山遗址群大多数遗址属于使用石英这种原料的石器技术传统,其出现和使用的历史在我国有着更久远的渊源,较近的如周口店北京猿人的石器文化,从距今70万年一直发展、持续到距今20万年甚至更晚,这种极具本土特色的石器技术在山东至少从距今10万年开始,一直发展到距今3万年前后一种新技术的出现——水泉峪的细石器技术。这种新技术带有明显的承前启后作用:从距今2.8万年开始出现、延续到距今2万年,后接临沂凤凰岭文化等带有新旧石器时代过渡特点的遗存,进而开启海岱地区新石器时代文明化进程。

跋山遗址和水泉峪遗址是遗址群中最为重要的两处遗址,所做发掘工作最充分,测年数据也最完整。二者完整保留了距今10万年至2万年的地层,几乎没有断层,这是极为罕见记录着历史的地层书卷。跋山遗址群发现的数以万计的石英石器将东亚周边的、同样是这种技术的石英旧石器遗存完整连接起来,揭示了晚更新世华北、华中乃至华南地区石器技术传统的一致性。

此外,在10万年前的暖期古人类对巨型动物集中利用;距今7万年进入冷期,古人类频繁、大量用火;距今3万年末次盛冰期迫近,细石器横空出世……在此漫长的过程中,古人类为应对冷暖环境变迁,调整适应策略和维生方式,生动地重现了远古祖先生产、生活的历史场景。

跋山遗址群的发现保留了晚更新世以来连续的文化堆积,无间断的旧石器文化发展序列展现出本地区人类的连续发展历史进程。特别是距今6万年至7万年的第二期旧石器文化发展态势尤显繁荣,使末次冰期寒冷期东亚古人类灭绝的推论不攻自破,清楚展示出东亚早期人类与文化持续演化发展的路径。

(作者为山东省文物考古研究院研究馆员、跋山遗址群考古项目负责人)

(责编:杨虞波罗、李楠桦)